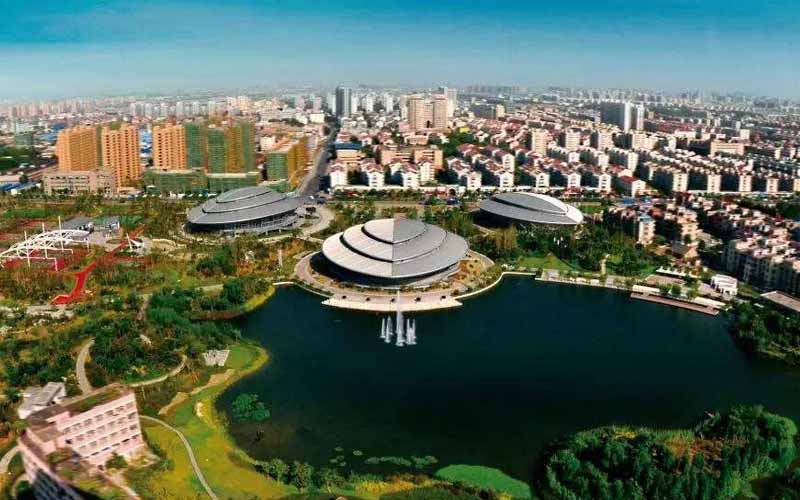

乐清风水先生点评城市建筑环境格局

乐清下城区,隶属于浙江省杭州市,位于杭州市中部,杭州风水哪个准?下城区东与江干区为界,北、西与拱墅区相邻,西与西湖区毗邻,南与上城区相接;因地处故南宋皇城北,习惯以北为下而称下城区。下城区地域自唐宋之后,一直是杭州丝绸业和都市文化、教育中心。

乐清在4000年前的新石器时代晚期,下城的先民已在阼湖一带聚居生息,从事原始的农业生产,并兼事渔猎和畜牧。

秦王政二十五年(前222年),秦置钱唐县、余杭县,境北为余杭县,属会稽郡。

西汉元始四年(4年),改钱唐县为泉亭县,下城为泉亭县。

东汉兴武元年(25年),复钱唐县旧名,

建武六年(30年)钱唐县并入余杭县,下城从之。

乐清隋开皇九年(589年),“平陈废郡割吴兴,吴郡之地置杭州”,州辖钱唐、富阳县、余杭县、於潜县、盐官县、武康县,下城为钱唐县。

乐清唐武德四年(621年),为避国号讳,改钱唐为钱塘,下城因之。

后梁龙德二年(922年),“吴越割钱塘县、盐官县各半及富春县之长寿、安吉二乡置钱江县”,下城为钱江县。

北宋置两浙路,改钱江县为仁和县,又迁县治于招贤坊。

下城区风水宝地——白衣寺。

杭州素称“东南佛国”,在国内外均有较大的影响。历史上,杭州城内曾有众多的寺庙,特别是下城区曾经是杭州古寺庙最集中的地方之一,佛教盛行。

乐清白衣寺位于下城区新华路王马巷12号,始建于清朝道光年间,又名西江禅院、小普陀。光绪十年,寺庙扩建后改称白衣寺,成为杭州城内的著名寺院。民国初年,白衣寺与昭庆寺、净慈寺、灵隐寺并称“杭州四大从林”。当时流传一句民谚,“南有净慈寺,北有昭庆寺,城里白衣寺,城外灵隐寺”,足以看出当年白衣寺之兴盛。

乐清据史料记载,白衣寺的旧址为“好木寺”。道光三年,普陀佛顶山寺果禅和尚到灵隐天竺顶礼参拜,发现杭州城内的寺庙没有僧人可以挂单落脚的处所,遂历经数年筹集资金,在“好木寺”旧址上新建了“白衣寺”,并在寺内特意留了数间厢房,供外来僧人在此挂单暂住。

乐清白衣寺按照中国建筑环境风水讲究建成以后,招来四方香客,香火十分旺盛。光绪十年,寺庙扩建后有天王殿、大殿、后殿、老宗堂共四进,占地面积扩大至18.9亩,建筑面积达2500平方米,这在当时的杭州城内属于名不虚传的大寺庙。

乐清下城区风水宝地——龙兴寺经幢

乐清龙兴寺经幢位于浙江省杭州市,建于唐开成二年(837年),原有二经幢,今存其一。经幢石质,高4.20米。由二层须弥座、幢身、腰檐、短柱、上檐、幢顶相叠而成勺须弥座的束腰处用高浮雕技法雕八尊承托力士,平座的八面各浮雕勾栏,幢身高1.7米,面宽0.27米,刻“陀罗尼经”,短柱上四面刻佛龛,每龛一佛二菩萨。

乐清龙兴寺经幢残高5.42米,风水平面呈八边形,《龙兴尊胜幢记》载:“石高五尺六寸,八面,周广六尺四寸。”由幢基、平座石、幢身、腰檐、短柱、上檐、幢顶相叠而成。现幢基、平座石低于地表约1.6米,埋入地下,不可见。幢基为双层束腰须弥座。在下层须弥座束腰处,每面转角用剔地起突雕刻技法刻出八尊力士像。力士两腿叉开,弓背而立,双手弯曲上举,肌肉发达,张口裂嘴瞪眼,作负重状,用全身之力承托须弥山,浑身充满了爆发力。上层须弥座束腰处,每面转角用高浮雕的手法,各雕刻一只狮子。狮子神态各异,有的雄壮威猛,有的神态安详怀抱小狮,有的似在戏绣球,有的前爪上举,神情威严。平座石每面均刻划单勾栏,上刻云栱。华板雕有勾片、斜方格、卷草、万字纹四种纹饰,刻划粗放。寻杖、云拱、瘿顶、盆唇、华板、地袱等构件完整,望柱作了简化处理。