汕尾坑背村古建筑风水特点

汕尾剖析坑背村古建筑风水特点

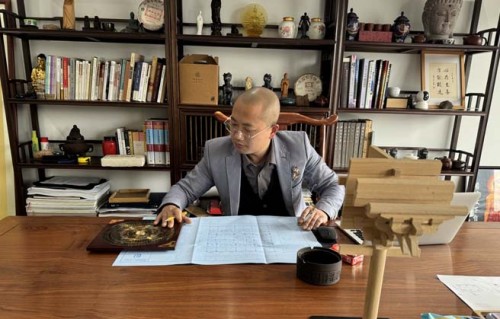

汕尾广州坑背村古建筑群风水宝地位于中新镇坑背村(广汕公路旁),建于明未清初,通面宽152.43米,通深53.96米,面积8225.12平方米。建筑群风水特点:前面还有长方形的打谷场及围墙,占地2416.57平方米。整体建筑分为10列5排,面向东北方向。各独立房屋形制基本相同,为硬山顶,碌灰筒瓦,锅耳封火山墙,施彩绘,面阔均三间,宽度为10.49米。排、列之间有纵横青云巷。稍有不同的地方约有三处:一处是最右列为书房、花园前后各半的布局,书房面宽14.02米,深26.48米,约成小型四合院落;花园面积相同,布局严谨,名“别有开”花园。二是在其余九列的中间一列正中,建有“式谷毛氏祠”,作为整个建筑群的核心大祠堂。

该祠深三进,通宽10.98米,通深30.07米。头门面阔三间10.98米,深三间7.93米,硬山顶,锅耳封火山墙,龙船形正脊,碌灰筒瓦,滴水剪边,花岗石檐柱,覆盆柱础,条石墙裙,额为石雕。二进深达9.76米,形式略同,三进深为8.35米。第三处是在左后角建有碉堡楼。碉堡楼长、宽均为16米,原五层20米高(现只剩2层),视野极为辽阔;首层内设12级台阶地基,墙角由花岗岩砌叠,石与石连接处遍布直径4厘米的枪孔,左、右、后三面墙围成“凹”字型,下面以花岗岩砌门框,以直径5厘米的钢条为横栅。此外,首层还设有内隔墙、水井和粮仓,而二层多置较大枪眼,该碉堡楼防卫非常坚固,

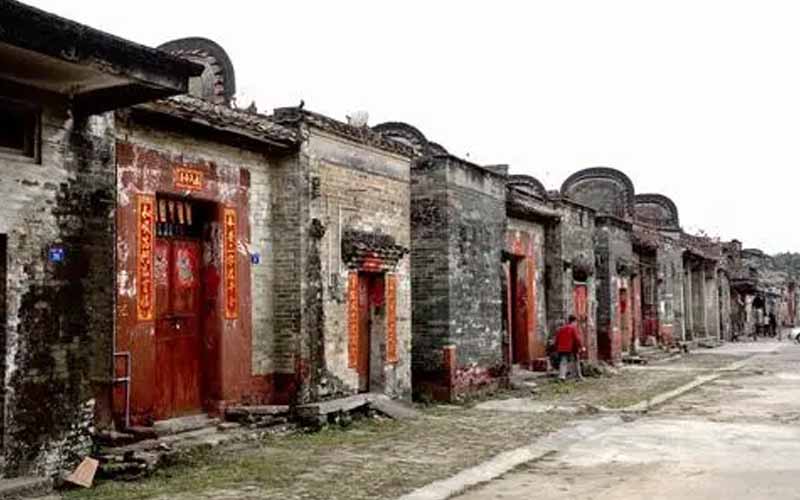

汕尾广州的中新镇不远处坑背村古建筑群,这种古建筑群大约建筑于清朝初期,房屋的特点是都有大大的锅耳状的墙顶,类似古代的官帽,可以看出,在当时的岭南民居,人们还是对“禄”的向往。在这些古建筑群中居中一座比较大而高,上面横匾写着“毛氏兄弟祠堂”等字样已经有些模糊了,在当时应该是有地位的家族居住其中。其实,现在坑背村的古屋里面依然住着百姓,村前有着水塘,有着洒谷场,一幅乡村美景依然可见。

剖析坑背村古建筑风水特点

岭南乡间有这样的传说:“镬耳”大屋是富与贵的象征,只有获得功名,身居官位的人才能享受这种特权。“镬耳”越大,官职越高,财势越大。《坑背村记》中找到大意为乾隆八年,奕昇奕彩等用雄厚的财力,回乡建了两间祖祠和神庙,又环绕村庄四周修筑围墙,深挖河道,修建池塘,并在乾隆廿四年又加建了后堂为屏障的记载。

村口路旁一棵古榕树,有老人在闲坐,小朋友在游戏

最令人感叹的是古村排列有序,长长一排有几十间

汕尾每从此房子的形状大体一致:硬山顶,碌灰筒瓦,锅耳封火山墙

纵横有序的巷子

村子还保留有:书塾、碉楼、前面提到的毛氏祠。

汕尾北京紫禁城的古建筑群更是注重对称原则。通过紫禁城的核心位置,贯穿着一条中轴线:从外城永定门开始,经过内城正阳门,然后进入宫廷广场的大明门(清朝改为大清门,辛亥革命后又改为中华门),穿过广场,便是皇城上的承天门(即现在的天安门)。承天门内有端门,端门以内迎面而来的才是紫禁城正面的午门,又叫五凤楼。在这条中轴线的东西两侧,对称排列着内外两城最重要的建筑群,东面是天坛,西面是山川坛(后改称“先农坛”),以及太庙和社稷坛(即如今的“劳动人民文化宫”和“中山公园”)。进入午门之后,所有建筑物都采用了更加严格的对称排列形式。其中,只有代表皇权统治中心的前朝三大殿──太和殿、中和殿和保和殿,及内廷后三宫──乾清宫、交泰殿和坤宁宫,才端端正正地布置在正中央,且每座大殿上的蟠龙宝座,都座落在中轴线上。