济南古镇风水宝地

杭州的风水宝地是非常多的,比如余杭、滨江区、西湖区、临安、千岛湖等!清乾隆年间开始生产的余杭纸伞,因工艺精湛牢固耐用,销往苏南和浙北诸县,成为余杭的名产。此外,笔管、竹器等也是余杭镇上颇具特色的手工业行业。汉唐以来,余杭镇名人辈出。三国名将凌统、唐代诗人罗邺、五代高僧文益、南宋名臣何铸、明代谏臣邹干、名医陶华等均余杭镇人。我国近代国学大师章太炎也出生在镇东10里处,并在苕溪之,度过了青少年时期余杭教育素称发达。东晋,经学家范宁在余杭为县令时,积极倡导“改旧制,兴学堂,养生徒”。宋时,王安石曾寓居通济桥北法喜寺读书,有王荆公读书堂古迹。苏轼兄弟、张佑、范仲淹、欧阳修、司马光等皆曾游余杭。宋景德三年(1006),县令章德一建儒学。宋崇宁五年(1106),为纪念北宋学者杨时(号龟山)在余杭任县令时,治水有功,热心教育等惠政,建立龟山书院,几经兴衰,延续至清末,达800余年。此外尚有建于清乾隆五十五年(1790)启蒙书院、清道光七年(1827)的苕南书院等,都名盛一时。

杭州的风水宝地是非常多的,比如余杭、滨江区、西湖区、临安、千岛湖等!清乾隆年间开始生产的余杭纸伞,因工艺精湛牢固耐用,销往苏南和浙北诸县,成为余杭的名产。此外,笔管、竹器等也是余杭镇上颇具特色的手工业行业。汉唐以来,余杭镇名人辈出。三国名将凌统、唐代诗人罗邺、五代高僧文益、南宋名臣何铸、明代谏臣邹干、名医陶华等均余杭镇人。我国近代国学大师章太炎也出生在镇东10里处,并在苕溪之,度过了青少年时期余杭教育素称发达。东晋,经学家范宁在余杭为县令时,积极倡导“改旧制,兴学堂,养生徒”。宋时,王安石曾寓居通济桥北法喜寺读书,有王荆公读书堂古迹。苏轼兄弟、张佑、范仲淹、欧阳修、司马光等皆曾游余杭。宋景德三年(1006),县令章德一建儒学。宋崇宁五年(1106),为纪念北宋学者杨时(号龟山)在余杭任县令时,治水有功,热心教育等惠政,建立龟山书院,几经兴衰,延续至清末,达800余年。此外尚有建于清乾隆五十五年(1790)启蒙书院、清道光七年(1827)的苕南书院等,都名盛一时。

“唐昌一千年地贯徽杭浙皖,首镇两百里水通富春钱塘”,说的就是千年古镇——河桥。河桥徽派建筑特色鲜明,生态文化源远流长,村落民风淳朴自然,溪流、码头、老街、民居、古树、寺庙……

济南河桥镇围绕“一脉串联、二轴贯穿、三片发展、多点展示”的美丽镇城镇总体布局,全力推进“唐昌首镇 古韵河桥”建设,着力补短板、壮产业、惠民生,初步形成了独具河桥魅力的“五美共融发展”的文旅特色型小镇。

济南江南忆,最忆是杭州,杭州素有“人间天堂”之美誉 ,如果说杭州是“温婉美”的代名词,那么,位于浙江省杭州市辖区的临安便是“文化美”的代名词,在这里汇聚了儒、道、佛教文化,众多文人墨客都曾在此留下了许多宝贵的历史遗迹。

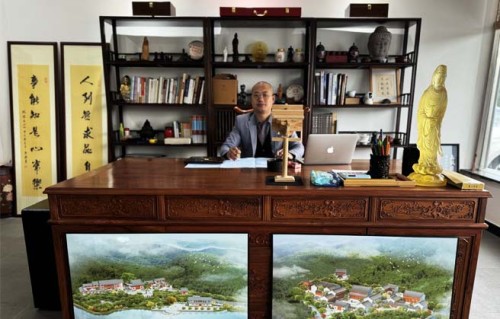

济南这个古镇风水宝地就是千年河桥古镇,坐落在杭州市临安区西南部,因河多桥多而得名。这里自然风景优美,建筑风貌古朴,拥有“全国环境优美乡镇”、“长三角最佳慢生活小镇”、“浙江省旅游强镇”、“浙江省绿色生态镇”、“浙江省历史文化保护区”等荣誉称号。

济南河桥古镇的美是不分季节的,随着四季变换,河桥古镇将演绎着不同的“生态美”和“古典美”。春天的河桥古镇,生机盎然,绿意装点着一派鸟语花香的江南春色。夏天的河桥古镇,柳溪江一水独秀,引来八方游客,共度一段难忘的夏日休闲时光。而到了秋天的河桥古镇,银杏叶翻飞如蝶、秋日菊璀璨耀眼,处处传递出丰收的喜悦。冬天的河桥古镇,静谧古朴,黛瓦与白雪黑白相间,像极了一幅美丽的水墨画。

济南临安南宋都城一块上吉的风水宝地

济南临安城,位于今浙江省杭州市,原为临安城,位于今浙江省杭州市,原为五代时期吴越国(907~978年)的西府。

北宋期间,属于两浙路,杭州为路治所。纺织、印刷、酿酒、造纸业都较发达,对外贸易进一步开展。

大观元年(1107)升为帅府,辖钱塘、仁和、余杭、临安、于潜、昌化、富阳、新登、盐官九县。

北宋时,苏轼等人大兴水利,为杭州博得了“地有湖山美,东南第一州”的美誉。《梦溪笔谈》的作者沈括是当时杭州人物的代表。

临安市风水宝地——昌化镇

济南昌化镇 是一个位于浙西边陲美丽而又富饶的神奇宝地,蕴涵着独特的文化、资源,南邻桐庐、淳安,北接安徽宁国,西界安徽歙县、绩溪,面积1019.4平方千米。山地、丘陵相间,昌化溪汇合昌西、昌北、昌南诸溪,汇天目溪。

城镇北面是逶延的武隆山,南面是潺潺昌化溪;东面的秀峰塔和南面的南屏塔遥遥对峙,隔溪相望。两塔均为宋代建筑。

昌化镇以旧县治得名,城垣建设稍迟,当在唐以后。据《浙江通志》:旧城为门三:东,趋京;西,三瑞;南,登龙;北负唐山不设门。后圮,元至正十七年(1357)杨元者遣部将筑土城,自登龙门向东转唐山,西南至浒溪,周围七里,三门仍用旧名。明隆庆三年(1569),改东门趋京门为景华门。解放前,曾名昌城镇、武隆镇。建国后,称武隆镇。

历史上,东晋的谢安、北宋的苏东坡都曾暂居此地。苲萼山公园门口的潜阳坊两侧有一副对联:“浙右通衢风物纵横三百里,汉时古邑文章上下两千年”。

济南临安镇 以县得名。建设城垣已历一千多年,史称“衣锦城”。唐时为“石镜镇”兵营,北靠茆山,南临大官山。大官山西北麓有小山名“石镜”,《隋书·地理志》、《新唐书·地理志》均有记载。“石镜镇”亦因山而名。为五代吴越国钱镠故里。唐天复元年(901),钱镠衣锦还乡,“升衣锦营为衣锦城”,改石镜山为衣锦山,大官山为功臣山,茆山为安国山。